Nuestro Patrimonio

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno - La Bañeza 1667

Bienes y Enseres

Compra de los solares.

Con fecha 22 de diciembre de 1668, se adquieren unas casas, solares y huertas, que venden las Justicias y Corregimiento de León, donde la citada Institución de la capital, tenía su Casa de Archivo y otras dependencias.

Este documento de compraventa por parte de la Cofradía dice:

“Las Justicias y Corregidor de León -don Joseph Ramiro Cabeza de Vaca-, venden la Casa de Archivo y lo demás a ella anejo, a la Cofradía de Jesús Nazareno de esta villa de La Bañeza, por seis mil trescientos reales de vellón, en esta fecha de 22 de diciembre de 1668.”

Protocolos de Antonio Ferreras, año de 1670. Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.)

Lo firman, Juan González Román, Cristóbal de Aguilera, Francisco de Olivares Sotomayor (Juez que firmó la Santa Regla de 1667 y por tanto la primera de la que se tiene constancia) y Joseph Correa como Mayordomo.

Durante los años 1669 y 1670 la Cofradía arrienda las casas y las dos huertas, una pequeña y otra más grande, por ciento cincuenta reales de forma anual, con el fin de recaudar fondos.

Entretanto, se trata en Cabildo General de Hermanos la idea de acometer la obra para realizar la ermita, pensando en los ajustes que habrá que hacer en las dependencias y sobre todo en las posibilidades económicas para emprender la tarea.

El Archivo del Adelantamiento no continuó en La Bañeza, primeramente, por su carácter itinerante, pero fundamentalmente por el lamentable estado de ruina que mostraba la techumbre en prácticamente la totalidad del inmueble.

Comienzo de las obras, en cuanto a las trazas y condiciones.

Finalmente, es en noviembre de 1672, cuando se toma definitivamente la determinación de levantar la ermita y se habla con un Maestro de obras, para que éste haga las trazas. La escritura dice así:

“En ocho del mes de noviembre del año 1672, reunidos Gabriel Álvarez Fernández –mercader-, Juez de la Cofradía de Jesús Nazareno, Pedro Argüello, Mayordomo, Andrés Barroso, Juez Diputado (todos regidores de La Bañeza) para ver las condiciones de la obra de la ermita que se ha de hacer de Jesús Nazareno, acuerdan que se haga y fenezca y acabe la ermita que la dicha Cofradía tiene comenzada en la Calle Nueva, en que solo se ha hecho la cantería y mampostería, del que al parecer necesita. Y se han dado órdenes a Francisco de Parada, maestro de obras residente en esta villa, vecino de la ciudad de Zamora, para que haga la traza y condiciones más convenientes para la fábrica de dicha ermita.”

Protocolos de Antonio Ferreras, año 1670. Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.)

Este primer Maestro de Obra, presenta las condiciones, fijando la cantidad en 19.500 reales de coste.

Días más tarde, concretamente el 30 de noviembre de 1672, se presenta otro postor, Alonso Álvarez, Maestro de Arquitectura y vecino de Palencia, el cual ajusta la obra en 17.000 reales, rebajando en parte la cifra anterior.

A este último, se suma un tercer concurrente, Pedro de Castañeda, Maestro de cantería, quien rebaja en mil reales más las propuestas dadas, para dejarla en 16.000 reales.

Finalmente se redacta la Escritura de concierto entre la Cofradía y éste último:

“En la Villa de La Bañeza, a 22 días del mes de septiembre del año 1672, ante mí parecieron Gabriel Álvarez, mercader, vecino de esta villa, Juez de la Cofradía de Jesús Nazareno y Andrés Barroso, Juez diputado y Pedro Argüello, mayordomo, de una parte y Pedro Castañeda, arquitecto y dijeron que se sacó a pregón la fábrica de la ermita de Jesús Nazareno, de esta villa, conforme a la traza y condiciones que para ello hizo Francisco Parada y que la obra se remató en Pedro Castañeda, el cual ha de hacer un arco toral que ha de dividir la Capilla mayor y el cuerpo de la ermita, para fundar sobre él la media naranja de la Capilla mayor. Y Pedro Castañeda ha de hacer las bases de piedra de grano y todo lo demás de ladrillo y cal de buena mezcla para seguridad de dicha media naranja y las pilastras han de tener hasta y media de ladrillo de plata y el arco a detener de ancho una vara y quede seguro y todo lo que sobre él se fundare.”

Protocolos de Antonio Ferreras, año 1672, Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.)

Se venden las huertas, para sufragar los gastos y ejecutar las obras.

Lo cierto es que, por necesidades económicas y para poder acometer la totalidad de las obras, el Cabildo decide vender las dos huertas, que habían sido de la Real Audiencia y Corregimiento de León, a Cristóbal Meléndez, mercader, vecino y Regidor de la Villa, en el año 1673.

Con el dinero recibido y algunos donativos particulares, se acometen definitivamente los trabajos, los cuales se vieron plasmados, conforme a las condiciones previamente acordadas, quince meses después del citado acuerdo de 22 de diciembre del año 1672.

Protocolos de Antonio Ferreras, año 1673. Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.)

En 1673 se compra la campana, por lo que la obra está terminada.

Sabido es que la colocación y puesta de la campana supone el remate final y pregón de una obra de estas características y en ésta en concreto, no podía ser de otra forma. Eso mismo significó dicha puesta de la campana en 1673, -la cual tuvo un coste de 1.300 reales, dados al Mayordomo por el Juez de la Cofradía-, aunque no fue sufragada en su totalidad hasta el siguiente año de 1674, por lo que ésta podíamos decir es la fecha final y conclusión definitiva de la obra.

Se acomete la obra

Los exiguos por entonces Hermanos de la Cofradía, tanto al comprar las casas y huertas a la Real Audiencia y Corregimiento de León, como al vender éstas últimas, calcularon muy bien los espacios que necesitaban para edificar la ermita, el espacio de que se podían desprender para su venta y los recursos con que poder acometer la obra completa de la Capilla y anexos, como son la Sacristía o la sala de Cabildo.

Por esta razón, nada más acabar de cubrir los tejados de la ermita y poner la campana, comenzaron la obra de la Sacristía, la cual también figuraba en los planos de Francisco Parada. Éste último, tampoco realizó dicha obra, sino otros postores que más barato y en mejores condiciones se comprometieron a realizarla. Así se dice:

“En la Villa de La Bañeza, a primer día del mes de julio del año 1675, parecieron ante mí, el Escribano Francisco Alonso González, Juez de la Cofradía de Jesús Nazareno y Lázaro de Ambascasas, Mayordomo de la misma Cofradía, de una parte, y de la otra, Domingo y Mateo García, Maestros de carpintería, residentes en ésta villa y dijeron que la Cofradía de Jesús Nazareno ha de hacer una Sacristía en la ermita que tiene en la Calle Nueva y al píe de las condiciones hicieron postura en dos mil doscientos reales de vellón, poniendo ellos los materiales necesarios. Y la darán hecha para el día de fin de agosto de este año de 1675, a satisfacción de Maestros y se comprometieron con sus personas y bienes”

Protocolos de Antonio Ferreras, año 1675. Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.)

Es seguro que la actual sacristía, no se ajuste a su primigenia ubicación. Son testigo de ello, las numerosas obras y reformas acometidas a lo largo de los años. Sirva como ejemplo, una cita que aparece en “El Libro de Cuentas”, donde ya en 1730 se refleja un gasto de 152 reales que costó una reforma llevada a cabo.

Mucho más cercana en el tiempo, supuso una nueva mejora, la cual propició demoler un muro de más de un metro de ancho, sin que esto llevara a conseguir los objetivos marcados, los cuales no eran otros que disponer de más espacio para albergar todos los enseres.

A lo largo de los años, otras muchas acciones se han tenido que acometer, gracias al esfuerzo y sacrifico de nuestros antepasados, provocadas por intentar salvaguardar nuestro Patrimonio.

De entre ellas cabría reseñar, la impulsada por la construcción de la nave que hoy en día alberga el Museo Imaginero, derivando indudablemente en cambios, no sólo de tamaño, sino también de ubicación.

Gracias a Dios, este espacio sigue siendo hoy en día y a pesar de todo insuficiente debido al intentar, no sólo conservar lo recibido, sino también y aumentar el número de Pasos y enseres.

Historia

Tras todos estos esfuerzos, los Cofrades no podían quedarse en lo ya conseguido y enseguida comenzaron a tratar un nuevo proyecto, el cual resultaría del mismo modo costoso, a la par que ambicioso.

El 25 de abril de 1691 ya se habían publicado, según el testimonio de la Villa de Las Regueras, sendos bandos sobre la obra del dorado del retablo de la Ermita de Jesús.

Protocolos de Domingo López. año 1691. Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.). Folio 88

Dichos bandos fueron escritos y puestos en las puertas de Santa María y en la cercana casa de Juan Carro, mercader. El día cuatro de ese mismo año de 1691, dio licencia de obra D. Pedro Maldonado, Provisor y Vicario General del Obispado de Astorga. La mencionada licencia fue dada a D. Tomás Suárez de la Carrera, Párroco de San Salvador, el cual la comunicó a los Cofrades.

El Mayordomo de la Cofradía D. Luís Turienzo, en nombre de todos, puso la obra del dorado del retablo en doscientos ducados de vellón y lo anunció para quienes quisieran presentarse a la «postura» o como en otras ocasiones, realizar alguna rebaja.

Protocolos de Domingo López. 1691. Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.). Folios 90-91

El 22 de abril de 1691 se presentan para hacer dicho dorado del retablo, D. Felipe Fernández Carbajal y su compañero D. Francisco López, ambos estofadores, doradores y vecinos de La Bañeza y tras fijar el pliego de condiciones, ponen la obra en dos mil setecientos cincuenta reales de vellón.

Todo ello se ajustó pagar en tres partes, una al comenzar la obra, otra en el acabado del primer cuerpo y una tercera al acabar y dar por buena la obra, la cual debería ser armada y asentada por los autores.

El día 8 de mayo de 1691, se presenta otro postor para hacer la obra del dorado del retablo, concretamente Juan Villasol, el cual la rebaja en trescientos cincuenta reales, dejándola definitivamente en dos mil cuatrocientos reales.

Protocolos de Domingo López. 1691. Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.) Folios 92-93

Juan Villasol, vecino de La Bañeza, era igualmente artista dorador y persona influyente en la sociedad bañezana, pues había sido regidor o concejal durante varios años.

Las complicaciones surgen, pues la obra se remata de una forma definitiva en Juan Villasol, con Escritura Notarial y demás requisitos legales, dándola por buena Juan Rodríguez Hidalgo, como Juez de la Cofradía y Luís Turienzo, como Mayordomo.

Estas discrepancias se ven reflejadas en un pleito entre ambas partes, el cual no resuelve a ciencia cierta la sentencia de este, aunque la obra la realizaron definitivamente Felipe Fernández Carbajal y su compañero D. Francisco López.

Características

En el presbiterio de la Capilla, se encuentra el Retablo compuesto por la predela o banco junto a un gran cuerpo y ático de herradura, que se divide en tres calles. A ambos lados presenta dos calles con dos columnas salomónicas y entre ambas un panel con estofados ornamentales. Está realizado en madera de nogal, con añadidos posteriores de madera de pino y policromado en su dorado original.

En la calle central, presenta un cuerpo sobrepuesto al original y de época posterior, en el que además se han ido añadiendo una puerta y otras piezas ornamentales, en cuyo interior se asienta la hornacina central, flanqueada por dos columnas pertenecientes al mismo añadido.

Cerrando este cuerpo, una amplia cornisa sobre la cual descansa el ático de herradura que presenta una segunda hornacina central, en la que se presenta la Virgen Dolorosa o Nuestra Señora de la Concepción, además de dos imágenes más, concretamente en el lado del Evangelio, San Cayetano y en el de la Epístola, San Francisco de Asís, todas denominadas «de bulto».

En 1998, concretamente el día del Pilar, se “montó este Retablo”, tras una restauración llevada a cabo en la que se agrandó la cornisa 30 cm., a cada lado, según una inscripción que se conserva en el reverso de este.

Desde el año 2008, a ambos lados del Retablo y en dos vitrinas acristaladas, se exponen los estandartes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de La Amargura.

En 2018 y gracias a la “Fundación Conrado Blanco”, se acomete una profunda restauración, tanto del Retablo en su totalidad, como de las tres Imágenes, situadas en la parte superior, consistente fundamentalmente en la desinfección de xilófagos y otros parásitos que contiene la madera y todo ello provocado por un exceso de calor, el polvo, la humedad o el inexorable paso del tiempo.

A todo esto, hay que añadir las diversas reformas acometidas a lo largo de la historia, las cuales han provocado, según nos narra el encargado de la restauración D. Mariano Nieto, “perdidas de molduras…, cambios y desaparición de piezas, lo que conlleva su posterior extravío”

Del mismo modo se notaban “pérdidas de racimos en las columnas salomónicas”, y “faltas por posibles golpes en las bases de estas”, con respecto a las que pudieran existir en sus comienzos.

Por lo que respecta a la parte superior, “las separaciones de las piezas por mermas de la propia madera”, también eran evidentes.

Otro factor a tener en cuenta era el repintado que podía observarse en toda la pieza.

Todo ello requería una rápida y profunda intervención y de forma minuciosa se fueron limpiando las zonas más afectadas por el polvo, como por ejemplo las cornisas y los puntos más cerrados de las tallas, pasándose posteriormente y una vez limpia la superficie, a tratar y desinfectar las zonas más urgentes.

Por lo que respecta a las tres Imágenes que presenta el retablo en su parte superior, su estado era preocupante, el soporte estaba afectado por la infección de xilófagos, la policromía muy afectada por el repinte y con una gruesa capa de barniz, lo cual se apreciaba fundamentalmente en la talla de la Virgen.

A todo ello se unió “la implantación de injertos y la reposición de algunas pérdidas visuales y estructurales para reintegrar volumétricamente y recuperar su equilibrio óptico”.

IMÁGENES DEL RETABLO

San Francisco de Asís

Se trata de una talla realizada en madera policromada, bien modelada y de artista cualificado, aunque no tenemos constancia ni de su procedencia, ni de su nombre.

En este punto, convendría recordar la cita de D. José Marcos de Segovia (Salvador Ferreras Mansilla), el cual recoge en su libro “Algunas Efemérides Bañezanas”, que, en el siglo XVI, existía en La Bañeza un escultor religioso llamado Juan López de Tilella. En el mismo sentido, el Padre Albano, en su libro “La Bañeza y su Historia”, nos habla no sólo de un artista en concreto en La Bañeza, sino de varios e incluso de una “escuela de Artistas”, asentada en la Villa.

¿Sería alguno de ellos su autor?, no lo sabemos a ciencia cierta, pero como en tantas otras ocasiones aquí dejamos este hilo del que seguir tirando y la buena voluntad de todos los que nos quieran aportar algún dato más.

Por otra parte, una de las tres órdenes que fundó San Francisco, concretamente la Venerable Orden Tercera, dependía del Convento Carmelita que se encontraba a las afueras de La Bañeza y quizás por este motivo sus seguidores decidieran acercar un poco más esta Imagen al centro de la localidad, para de algún modo facilitar sus actos y cultos.

Quizás este hecho hizo que, si la Imagen se encontraba en el mencionado convento, se trasladara a la Capilla, para que la Orden tuviera más cerca una imagen de su fundador, dado que dicha Orden realizó durante años sus Ejercicios en la sede de la Cofradía, o por el contrario fue la propia Cofradía la que encargó la Imagen, aunque de momento está por confirmar.

Finalmente hay que apuntar que quizás en algún momento fuera un relicario, ya que, en una reciente limpieza, se observó que, en su parte trasera, conserva una pequeña compuerta, dejando entrever su vaciado interior y el lugar propicio para guardar quizás algún objeto.

Nuestra Señora de la Concepción o Inmaculada

Pequeña talla de madera, igualmente policromada, con las manos juntas y que representa a la Virgen María, bajo la advocación de la Inmaculada. Estudiosos y eruditos la datan en 1854. Ese mismo año, concretamente el 8 de diciembre, el Papa Pio IX, proclamó el Dogma de Fe de la INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, en una bula denominada “Ineffabilis Deus”, la cual dice:

«…declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles…».

Desafortunadamente, no podemos citar el artista que la realizó, aunque si certificar lo que Mariano Nieto, autor de la restauración llevada a cabo en 2018, dejó plasmado en su Memoria, tras observar los diferentes matices y signos que la identifican a tal advocación, una vez retirados tres estratos de policromías y barnices.

La última de ellas, color azul ultramar y propio de dicha devoción, está de igual forma “adornada con estrellas doradas al mordiente y otras plumeadas en plata al agua”, considerando el autor dejarlas visibles como testigo de lo que hubo.

San Cayetano

Colocada también sobre el ático de herradura del Altar Mayor, se encuentra la tercera de las Tallas. Se trata igualmente de una Imagen realizada en madera policromada, denominada igualmente de “bulto” y probablemente del S. XVII, pues ya en los momentos de la refundación de la Cofradía se hace alusión a ella y a su relevante importancia, no sólo en lo religioso, sino también en lo social.

De ello podemos dar cuenta por diversos aspectos, como son por ejemplo las muchas partidas de gastos que aparecen reflejadas en los Libros de Cuentas, ocasionadas por la llamada “Función de San Cayetano” o por el intento de realizar un altar propio, para colocar dicha Imagen o incluso, la celebración de su propia fiesta.

En el mencionado “Libro de Cuentas”, cuya primera fecha mencionada es del año 1708 y recuperado en el año 2008 por un hermano y antiguo Juez de la Cofradía, ya tenemos una primera referencia y partida de gastos destinada a la mencionada fiesta.

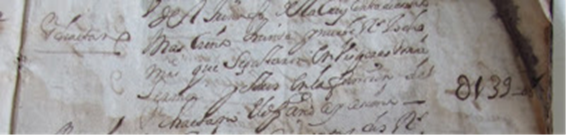

Recorte Libro de Cuentas. Gasto de 139 reales

Como se observa, el dispendio que se originó para tal fin en ese año fue de 139 reales de vellón, si bien estas referencias, continúan en los siguientes años. He aquí algunos ejemplos:

En 1729, los gastos ascendieron a treinta y seis reales de vellón, más lo que dieron de limosna el Juez y el Mayordomo. En este año, la Festividad se celebró con “Vísperas, Misa, Sermón, campanas e izado de los toldos de la Iglesia”. En los años 1730 y 1743, los gastos importaron 66 y 32 reales respectivamente, más las limosnas. En 1763 el gasto supuso 62 reales e igualmente con limosnas. En 1810 y 1812, solamente se gastaron 50 reales de vellón, para en los años siguientes, ir decayendo la práctica hasta su desaparición definitiva, aunque algunos devotos continuaron alumbrando y venerando al Santo, hasta bien entrado el siglo XX.

Volviendo nuevamente al retablo propio para San Cayateno, se sabe por una Escritura, depositada en el Archivo Histórico Provincial y fechada el 25 de marzo de 1697, en la que dicha obra se llegó a rematar en Antonio Brasa y Juan de Villasol, la cual dice:

“condiciones con que se ha componer el retablo de la ermita de Jesús Nazareno, para poner a un lado al glorioso san Caetano y al otro, otro santo que fuere gusto de la Cofradía”.

Finalmente, dicho retablo no se realizó, debido a ciertas desavenencias entre los mencionados autores y la Cofradía.

Como se ha visto se ha apuntado la importancia que llegó a tener San Cayetano, en cuanto a los gastos ocasionados por su festividad y la posible realización de un altar propio. Quedaría por resaltar la forma de realizar dicha festividad y de ello se hablará más ampliamente en el apartado 8, dedicado a las tradiciones.

Pero volviendo a la Imagen se puede decir de ella que, dirige su mirada a lo lejos, presenta los brazos extendidos en forma de cruz, como intentando acoger a todos los que se le acerquen y representando, en buena medida, lo que intentó y promulgó a lo largo de su vida San Cayetano.

Viste sotana negra de mucho vuelo, ceñida a la cintura con un cinturón anudado y un cordón colgado al cuello del que pende un corazón.

Según los entendidos en arte y en la propia figura de San Cayetano, esta forma de representar al Santo vendría de una antigua imagen venerada en el primitivo templo al que, precisamente el Santo daba su nombre en Madrid, la cual a su vez era copia de un grabado muy extendido por toda la Península, allá por el S. XVII.

Según el Padre Gabriel Llompart Moragues, licenciado en teología e historia del arte por la Universidad de Barcelona, además de ser un profundo conocer de la Orden de los Teatinos por ser miembro activo de la misma desde su ingresó en ella en 1947, estos detalles cumplen con las condiciones para una de las variantes iconográficas más dominantes en la zona de Castilla y León.

Existen varios ejemplos en los alrededores de La Bañeza con las mismas características y ciertas similitudes en cuanto a esta forma de representar al Santo, quedando de esta forma patente lo extendido y la devoción que tenía en la zona.

Por lo que respecta a su autoría, año o procedencia, no tenemos de momento ningún dato, a excepción de las mencionadas alusiones que aparecen en los Libros de Cuentas y Cabildos, su presencia en la Cofradía y por qué llegó a ella.

Esta sala, conocida como Francisco de Olivares Sotomayor, fue inaugurada y bendecida por el sacerdote D. José Luís Franco, el viernes 28 de julio de 2006, con motivo de la apertura de la Exposición que todos los años realiza la Cofradía en la época.

El personaje a la que está dedicada corresponde al primer Juez del que tenemos constancia hasta el momento y que como tal aparece reflejado en la Santa Regla, rindiéndole de esta forma, un sencillo y humilde homenaje a su figura.

En el pequeño espacio del que se dispone, se intentó “sacar a la luz” algunos de los objetos que la Hermandad tenía fuera del alcance de la vista del público, consiguiendo de esta forma un mejor conocimiento por parte de todos los Hermanos, como por ejemplo son las antiguas túnicas y mantos, además de algunas Sacras, cálices y candelabros que en su momento procesionaban en los diferentes tronos y que hasta el momento permanecían recogidos. Además, se pueden contemplar algunas fotografías históricas, una reproducción de la Santa Regla y diversos recuerdos que en su momento han adornado los Pasos.

Desde la propia sala, se accede a otra conocida como Sala del Cabildo, destinada fundamentalmente a las reuniones periódicas que el máximo Órgano Rector celebra para abordar distintos temas, la organización de los actos y diversas tomas de decisiones.

Esta última dependencia, comenzó su remodelación en el año 2021, para ser finalizada en 2022, dotando al espacio de nueva luminosidad y amplitud para una perfecta colocación.

Corona de Nuestra Señora de La Amargura

La magnífica obra, fue realizada en 1944 por el reconocido orfebre madrileño D. Juan José García sobre diseño de D. Antonio Navarro Santafé.

Está elaborada en plata repujada y cincelada. Se puede decir a ciencia que, la magnífica corona es propiedad de los bañezanos, ya que muchos de los habitantes de la Ciudad, se prestaron a donar la plata con la que fue confeccionada para su elaboración, además de donaciones en metálico.

Otros presentes fueron también las piedras preciosas y perlas que lleva incrustadas.

Palios de Nuestra Señora

Nuestra Señora de La Amargura portó el Palio de la Cofradía Sacramental, del cual no tenemos muchos más datos, pues las consultas llevadas a cabo no han dado el fruto esperado.

Únicamente resaltar que la Virgen ya procesionaba en su magnífico Trono, obra de Faustina Sanz, lo cual teniendo en cuenta que fue realizado en 1983 y que su segundo Palio llegó en 1996, la fecha debemos situarla entre ambas.

Lo cierto es que hoy en día, éste fantástico dosel, se encuentra en las dependencias de la Iglesia de Santa María, y de él pudimos disfrutar, junto a los que le siguieron en el tiempo, en la Exposición dedicada a Nuestra Señora del año 2019, con motivo de su 75 aniversario entre nosotros.

El segundo ornato de estas características y que ya fue adquirido por la Cofradía para Nuestra Señora, se bendijo el 19 de marzo de 1996, en un acto celebrado en la Capilla, donde al mismo tiempo se presentaron en sociedad los nuevos estandartes, tanto de La Amargura, de La Piedad y el de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el cual posteriormente y tras ser adaptado, pasó en el año 2009 a ser de La Cañica, tras el regalo de José Castaño Pardal de uno nuevo para la imagen titular.

En 1996 se compra un palio, con el que procesiona hasta el año 2013, momento en que se adquiere el nuevo, el cual fue realizado por Juan Campos Santacruz y los también nuevos varales elaborados en la fábrica de platería Ruiz y Alonso de Madrid.

Este nuevo aderezo se compone de tres caídas laterales, más una frontal y otra trasera, con el techo igualmente de terciopelo verde a dos caras, así como las caídas con flecos de oro bordeando el filo del palio, añadiéndose borlas de oro, crestería dorada tallada y forro de raso.

Túnicas y mantos

I. Nuestro Padre Jesús Nazareno

La Imagen titular de la Cofradía, cuenta en la actualidad con cinco túnicas, fruto principalmente de donaciones realizadas por devotos y particulares que, por diversos motivos y circunstancias, han decidido regalarlas a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Hoy en día, varias de ellas no se utilizan y para salvaguardarlas en las mejores condiciones posibles, se exponen en vitrinas acristaladas.

Ciñéndonos únicamente a las que se guardan -pues a lo largo de la historia probablemente hayan sido alguna más-, se detallan de forma breve, éstas, atendiendo al año que figura como el de su donación:

- Túnica de 1893: Regalada a la Cofradía por Dª Josefa de Mata Rodríguez, tras hacer ésta un voto por la curación de su hermana, debido a la grave enfermedad que padecía la primera. Según consta en el libro de actas: “…realizada en terciopelo color morado, forrada de seda del mismo color, bordada y recamada (1) de oro, con flecos del mismo color…”

Fue impuesta a Nuestro Padre Jesús Nazareno por primera vez, el 31 de marzo del mencionado año, en presencia del Juez D. Pedro Alonso Calleja y de la Camarera de la Imagen, Dª Marta Cadórniga, junto al resto de los miembros del Cabildo de Diputados.

- Túnica de 1928: El 20 de marzo, quedó marcado como el día en el que Dª. Mercedes Freire tuvo a bien donar a Nuestro Padre Jesús Nazareno, una Túnica, también de terciopelo morado y bordada a mano con hilo dorado.

- Túnica de 1965: Fue realizada por iniciativa de la Cofradía, siendo Juez D. Marcelo Fernández y confeccionada por Dª Isabel García, sucesora de “Sastrería Nati”, que anteriormente ya había realizado el Manto de Nuestra Señora de La Amargura. Está elaborada en terciopelo de seda morado, bordada en oro entrefino, a la que se añaden unos cordones del mismo metal. Fue presentada el 23 de diciembre de 1964 en la Capilla de la Cofradía.

- Túnica de 2014: en la tarde noche del 10 de abril, fue presentada en sociedad, la nueva Túnica que luce actualmente la Imagen titular de la Cofradía en los días de Semana Santa. Está bordada a mano con hilo de oro sobre terciopelo cien por cien de algodón en color morado. Para su elaboración se empleó hilo de oro fino y diferentes tipos de puntadas, cartulina, hojilla y puntilla.

Prácticamente bordada en su totalidad directamente sobre el terciopelo, con un diseño muy elegante, incorporando roleos, hojarascas y motivos vegetales en la parte delantera, además del anagrama de la Cofradía en la trasera.

Toda ella está forrada con raso de seda del mismo color y rematada con un galón y cordones dorados con borlones de canutillo.

Fue donada por una familia muy conocida de la Ciudad.

II. Nuestra Señora de La Amargura

- (1) Manto de terciopelo rubí: Antiguo Manto de Ntra. Sra., confeccionado en terciopelo color rubí y bordado a mano con hilo de plata. Fue elaborado por las Hermanas Aurelia Fernández, Carmen Tinajas, María Martín y Carmina de Paz, siendo dirigidas por la primera de ellas. El terciopelo, fue adquirido gracias a los donativos entregados por el General Benavides y su señora, por una devota forastera, por la Óptica Vigal y por una cantidad de dinero encontrado en un establecimiento de la Ciudad.

- (2) Manto de terciopelo rojo: Nuevo Manto de Ntra. Sra. de La Amargura. Igualmente, elaborado en terciopelo, aunque en esta ocasión con la nueva técnica de los “adornos dorados”, los cuales son pegados al paño, facilitando en gran medida, no sólo su elaboración, sino también el precio final.

Al mismo tiempo, dichos adornos pueden ser sustituidos, en caso de pérdida o deterioro de forma más sencilla. Es el Manto que actualmente luce la Imagen durante su estancia a lo largo de todo el año en el Museo de la Cofradía.

- (3) Manto de terciopelo verde: Manto procesional, bordado en relieve con oro fino de la mejor calidad, forro de seda, entretelas, fleco en torno del vuelo de dicho manto y caídas de puntilla de tisú de oro y piedras intercaladas.

Incorpora el escudo de La Bañeza en su color y corona de Marquesado en oro, con alambrillo, camaraña y canutillo también de oro que consigue un gran contraste y exaltación del motivo.

Bajo diseño de D. Antonio Navarro Santafé, este magnífico trabajo fue realizado en 1943 por Dña. Natividad Frutos, sucesora de Uriarte, en sus talleres de Madrid.

III. Nuestra Señora de La Soledad

En el año 1882, la Camarera de la Imagen, Dª Adela Cabo, confeccionó un Manto del que tenemos la constancia de su coste, 32 reales, los cuales:

“tuvo de coste las telas y adornos empleados en su elaboración”.

A principios del S. XX, la Señora Marquesa de Cubas, regaló otro nuevo de terciopelo negro, con el que la Imagen procesionó hasta 1944, siendo este pintado por la propia donante. Actualmente se encuentra en las dependencias de la Cofradía, como objeto de culto y devoción.

Desde este año y quizás por la inminente llegada de Nuestra Señora de La Amargura, la Imagen de La Soledad deja de procesionar, quizás debido al elevado coste que suponía su necesaria y obligada restauración.

Afortunadamente, a mediados de los años 90, fue la entusiasta y mecenas bañezana, Dª Josefina Andrés Luna -Fina Luna-, quien se hizo cargo de la Imagen, proporcionándole nuevos trajes y ornamentos con las que procesiona en la actualidad.

IV. La Santísima Paciencia

Actualmente se conservan tres Túnicas. Dos de ellas, las que se encuentran expuestas en vitrinas acristaladas en la Sala Francisco de Olivares, procesionó a lo largo de los años y por su antigüedad, han tenido que ser preservadas y conservadas.

Fueron realizadas en terciopelo y adornadas con ornamentos dorados. Una de ellas está elaborada con este material de color negro y otra luce un color púrpura, además de su remate con puntilla, igualmente dorada.

Durante el año, la Imagen luce una Túnica de color púrpura

V. Ecce Homo

Por lo que respecta al paso del Ecce Homo, se pueden contemplar igualmente dos capas, una que lo viste durante todo el año y por tanto en las dependencias del Museo y otra, empleada para las Procesiones. Ambas están elaboradas en terciopelo rojo.

La segunda de ellas, más reciente en el tiempo, es la que está expuesta también durante todo el año en la Sala Francisco de Olivares, siendo donada por D. José Castaño Pardal en el año 2006, al igual que su actual Estandarte.

VI. La Verónica

La Talla se expone en el Museo a lo largo de todo el año, con una Túnica realizada en terciopelo de color azul, mientras que, para los días de Semana Santa y durante las Procesiones, se engalana con un vestido y manto, confeccionado por Dª. M.ª Concepción Villar Ferrero en el año 2006.

VII. Jesús Prendido.

El Paso conocido popularmente como el “Paláu”, lucía en Semana Santa una túnica de terciopelo morado con adornos y pasamanería dorados, realizada en el año 1998 por Dª Rosario -Charo- Carnicero Baza.

Tanto las andas como la túnica, las faldillas y la Imagen fueron bendecidas por D. Santiago Carrizo el lunes 6 de abril del mismo año, en un emotivo acto desarrollado en la Iglesia de Santa María.

Posteriormente, Dª Camino Carracedo, confecciona una túnica blanca y unas faldillas del mismo color, adornos ambos costeados por los pujadores de la Imagen. Estas dos nuevas incorporaciones fueron bendecidas por D. José Luís Franco, el 14 de abril de 2017, día de Viernes Santo, antes de la salida de la Procesión de los Pasos.

Otros bienes y enseres:

I. Las Constituciones de Regla

Han sido muchos los recursos y bienes que a lo largo de la Historia han pertenecido a la Cofradía, por lo que resultaría muy difícil tratar de enumerarlas todos y pretender que ninguna se quedara en el tintero.

Del mismo modo, el olvido o la falta de su conocimiento, conllevaría un malestar, el cual no se pretende y por tal motivo nos vemos en la tesitura de acercar, al menos parte de aquellos de los que sí tenemos constancia a través de los distintos documentos que se guardan y que, al mismo tiempo, quizás también resulten menos conocidos.

En primer lugar, debemos referirnos al libro conocido como las “Constituciones de Regla de 1813” perteneciente a la Cofradía y que se encuentra en las Dependencias del Archivo Histórico Provincial de León.

Por alguna circunstancia que aún no entendemos, dicho ejemplar, manuscrito, original de la época y revestido con tapas de cuero, fue llevado a la mencionada Institución Provincial sin tener constancia del motivo de su custodia por parte de los responsables del mencionado centro.

La Cofradía, en numerosas ocasiones se ha dirigido a la citada entidad, obteniendo siempre el no por respuesta en cuanto a su traslado y definitivo acomodo se refiere.

La Hermandad como dueña de dicho ejemplar, es la que debería tener su custodiara por ser parte de su HISTORIA, como pieza fundamental de la misma y a la que se alude en numerosas ocasiones desde el mencionado 1813, año en que dichas normas fueron redactadas.

Un utensilio del que sí podemos disfrutar en la actualidad es el que se ha ubicado de forma acertada para su mejor conservación, en el pasillo de acceso a la Sala de Olivares, desde la puerta de entrada.

Se trata de un arca de madera, la cual aparece reflejada en numerosas ocasiones en los libros y en los inventarios, a lo largo de los años.

Gracias a la descripción que se apunta, éste arca que hoy contemplamos, bien podría ser la utilizada para guardar las túnicas.

Las posibilidades económicas de la época no eran muy boyantes y los distintos Hermanos tenían que cumplir con una de las premisas que se marcaba desde la Cofradía y que no era otra que la de “…tener túnica para la Procesión de los Nazarenos…”, tal y como se recoge en el segundo capítulo de la Santa Regla.

Dada esa precariedad y en base a poder satisfacer dicho mandato, la importancia de tener este atuendo era considerado primordial, hasta el punto de incluir la figura del llamado “Mayordomo de Túnicas”, el cual tenía como misión, no sólo proporcionar dicha prenda a aquellos Hermanos que no contaran con ella, sino también, tener mucho celo y cuidado de estas, asegurándose igualmente de tener un inventario más o menos actualizado de todas ellas.

Por otra parte, queda muy bien reflejado el cuidado que se debía tener, cuando se describe el arca con el apunte de contar ésta, “…con cerradura y llave…”.

En el Inventario realizado el 15 de marzo de 1819, se especifica claramente “… un arca de nogal para las Túnicas…”, continuando el libro el 21 de febrero de 1820, haciéndose el “…nombramiento de Oficiales que rijan y gobiernen la Cofradía…”, donde aparece reflejada la figura del Mayordomo de Túnicas, función que recae en D. Juan Toral. Previamente en el Inventario de 1737, ya se reflejan en la Sacristía, “…dos arcas donde se guarda la ropa…”.

Dicho Hermano, continúa su labor en los siguientes nombramientos que por lo general se realizaban anualmente y es en el Inventario llevado a cabo el 28 de marzo de 1824, cuando aparece en el apartado referente a los objetos ubicados en la Sacristía, el siguiente apunte:

“Más veintiocho túnicas, veinte cuatro usadas y cuatro nuevas”

“Más un Archivo o arca con su llave y cerradura, donde su guardan dichas túnicas”

Volviendo nuevamente a los ya mencionados Libros, no sólo por su importancia, sino por ser los medios más fiables a los que nos tenemos que ceñir, sería extremadamente largo intentar aglutinar en pocas líneas, todos y cada uno de los Inventarios (realizados por lo general anualmente) a los que se alude y ni que decir tiene, el sinfín de utensilios que se atesoraban, teniendo en cuenta que su descripción, no era muy exhaustiva, limitándose en la mayoría de los casos a tener una simple relación de ellos.

Abarcando sólo algunos (quizás los más desconocidos) y sin entrar en muchos más detalles, se pueden señalar aquellos que llaman poderosamente la atención y así se enumeran sin desmerecer la importancia de ninguno de ellos, por estar antes o después, sino más bien por seguir un orden de aparición en los mencionados manuscritos y registros.

Llama poderosamente la atención, un adorno que debía de tener su importancia por la cantidad de veces que aparece reflejado y que no es otro que “…dos leones de yeso pintados…”, los cuales, suelen aparecer reflejados en el Altar Mayor, junto a otras Imágenes de Santos, quizás fruto también de la donación de algún Hermano, que quiso de esta forma dejar constancia de su paso por la Cofradía.

Hay que reseñar de igual forma, que los Inventarios eran realizados por partes, es decir, dada su importancia, generalmente se comenzaba relatando la parte conocida como “Capilla”, para pasar seguidamente a plasmar lo que se hallaba en el “Altar Mayor” y finalmente terminar con la “Sacristía”, donde se guardaban todos aquellos ornatos relacionados con la celebración Eucarística, tales como Cálices, casullas, paños, frontales, etc. y otros que por espacio tenían que adecuarlos a la situación, como las almohadillas o las horquillas de los Pasos.

La anteriormente mencionada Arca de las túnicas, también se hallaba en la Sacristía junto a la otra mencionada conocida como el Archivo o Arca de la Cera. Transcendental también por lo que ésta suponía principalmente como “moneda” utilizada para cobrar las “multas” o sanciones a las que los Hermanos se veían sometidos por su falta de disciplina. Además, la incipiente iluminación de las instalaciones requería de este ingrediente, teniendo en cuenta la falta de luz eléctrica, con lo que se convertía en un elemento muy valorado y cotizado.

Otro adorno, que probablemente nos llame la atención, son “…tres angélicos…”, aderezo que como su nombre indica, no debían de tener un tamaño muy prominente, sino más bien todo lo contrario, aunque sí, aludidos también como “…de bulto…”, al igual que otras Imágenes de la Capilla.

En el Inventario realizado el 12 de marzo de 1894, se especifica la existencia de “…tres túnicas de los Angelicos…”, pasando al Nombramiento de Diputados, realizado el día 7 de marzo de 1897, donde se refleja, además de los componentes del Cabildo, la figura de Dª Basilisa López Santos como “…Camarera de los Angelicos…”

Es muy posible que las tres túnicas mencionadas, sean los mismos trajes que aparecen en otro documento, que, aunque sin fecha, si se refleja la misma donación en el Libro de Actas -donado a la Cofradía en el año 2020- y fechado el 31 de marzo de 1893, en el que se señala como “…Dª Antonia Gundin (vecina de Benavente), regaló tres trajes de Nazareno para los tres Angelicos que hay en el Altar de la Capilla…”

Se conservan hoy en día en la Cofradía, al menos dos Sacras, las cuales están expuestas en la Sala de Olivares. Estos utensilios eucarísticos solían ser hojas enmarcadas o tablillas que se colocaban en el Altar para que el sacerdote pudiera leer las partes invariables de la Misa y de esta forma, no tener que recurrir al Misal.

Del mismo modo, se habla de una “Cruz de Caravaca”, de la que no tenemos más constancia, lo mismo que ocurre con el Cetro de plomo (hoy en día igualmente desaparecido, aunque si existe alguna fotografía), el cual se sustentaba sobre la vara que actualmente porta el Mayordomo entrante, hasta su ingreso definitivo en el Órgano Rector de la Hermandad.

Merecen un capítulo aparte aquellas Insignias o Pasos que formaron parte del Patrimonio de la Cofradía y que, por diversos motivos, han desaparecido o sencillamente ya no procesionan.

El resultado de este hecho no sería otro que el de salvaguardar su antigüedad o el tratar de mejorar dicho Patrimonio con nuevas adquisiciones, quedando las señaladas en un segundo plano.

Dos ejemplos muy claros los tenemos en la Imagen de San Juan Evangelista, que, a diferencia de San Juan Camino del Calvario, no procesiona en la actualidad, quedando únicamente como talla de culto, o la del Sagrado Corazón de Jesús, la cual cobra su protagonismo principalmente en la Procesión la Octava del Corpus, donde se expone al paso del Santísimo.

Una Imagen que durante años aparece reflejada, es la del denominado “Santo Cristo a lo Vivo” o simplemente “Cristo a lo Vivo”, el cual debía tener una importancia muy relevante por el lugar que ocupaba en la Capilla y que no era otro que el Altar Mayor. Esta Talla, ya aparece reflejada en el primer Inventario realizado en 1737, es decir 70 años posterior a la refundación de la Cofradía, lo que nos indica que ya se encontraba entre las pertenencias de la Hermandad.

Por otra parte, la última referencia encontrada de la Imagen data de la relación de Pasos que participaron en la Semana Santa de 1906, lo que indica que su “desaparición”, es casi contemporánea.

Tenemos que entender, por este calificativo de “a lo Vivo”, que tendría que ser un Cristo Crucificado, antes de su muerte en la Cruz y por tanto de parecida hechura a ambos Crucificados que hoy podemos contemplar.

Hay que reseñar igualmente, como en las muchas “Designaciones de Insignias” o nombramiento de Hermanos encargados de llevar las Imágenes, realizadas anualmente, la Imagen del Cristo a lo Vivo, aparece en primer lugar, incluso antes que la del Nazareno, por lo que es de entender su importante.

Además de estar situado en el Altar Mayor y también quizás para realzar su importancia, el 15 de marzo de 1819, se realiza un nuevo Inventario en el que se refleja con el adjetivo de “Santo”, como se indicaba anteriormente.

Continúa la sucesión de acontecimientos y llegamos al 13 de marzo de 1825, donde en otro Inventario se puede leer como tenía sus propios ornamentos, tales como unas cortinas que lo adornaban o los igualmente mencionados en 1737 “…paños, mesa y tablas…”, las cuales quizás fueran utilizadas en las funciones a Él dedicadas.

Por lo que respecta a San Juan Evangelista, se sabe que fue el Párroco de San Román de la Vega y natural de La Bañeza, D. Domitilo Soto de las Heras quien donó la Imagen alrededor de 1915.

Fue realizada en los talleres de la empresa gerundense “El Arte Cristiano” de Olot y tras ser olvidado durante algunos años en las dependencias de la Cofradía, se restituyó al Patrimonio, tras una restauración acometida en el año 2010 por Dª. Ana María Castro Delgado, al encontrarse en un avanzado estado de deterioro.

En los años de su llegada, procesionó en solitario, pasando en 1952 a formar parte de un grupo escultórico, compuesto por el actual Cristo de la Agonía y La Soledad, el cual estuvo presente durante un año, debido a la dificultad que suponía su movilidad. Hoy en día, es el que se encuentra situado en el Museo junto al Crucificado, a modo de recordatorio del mencionado grupo.

En cuanto al Sagrado Corazón, son más bien escasos los datos que tenemos, sin saber quién lo realizó o a través de quien fue adquirido, aunque la Imagen si tiene mucha semejanza con algunas tallas de la anteriormente mencionada empresa gerundense de Olot, por lo que quizás esa su procedencia, sin que de momento se puedan precisar más datos.

Dada su dificultad -por lo que a su nombre se refiere-, se ha dejado la figura de La Verónica o la también conocida como “Samaritana”, en último lugar.

Se intenta con ello aclarar esta disparidad, dado que de ambas formas se denomina la imagen de la “Vera Icon” o Verdadera Imagen, en un buen número de manuscritos.

Estaba cargada de una notable relevancia, lo mismo que ocurría con “El Cristo a lo Vivo” ya mencionado, pues aparece reflejada desde tiempo inmemorial y del mismo modo en lugares preferentes de la Capilla o del Altar Mayor.

Siguiendo una correlación de fechas, se observa cómo en el primer Inventario realizado el 20 de marzo de 1737, aparece textualmente detallado

“…Más trece relicarios que están en el dosel de Madre Verónica…”.

Seguidamente, se añade

“…Más dos mantos de tafetán de la Verónica…”,

para finalizar en ese mismo escrito con lo siguiente,

“…Más un lienzo con las señales de las Llagas de Cristo y el paño de la Verónica…”

Se puede observar, por tanto, como en el mismo año y en el mismo Inventario, aparecen varias acepciones para lo que se supone la misma Imagen, Madre Verónica y Verónica.

D. Luís Vigal en su obra “La Escultura Religiosa Bañezana”, dice textualmente:

“Para la Cofradía de Jesús y en general para todos los bañezanos, hasta bien entrado el S. XIX, La Verónica o Madre Verónica, representaron a la Virgen María…”.

Esta aseveración se sustenta, con las distintas designaciones sobre la Imagen, además de como él continúa diciendo:

“…han sido las Imágenes de la Virgen que, desde tiempos remotos, ya antes del NUEVAMENTE FUNDAMOS de la Regla, han figurado en los desfiles procesionales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Cap. IV de las Constituciones de Regla que indica, …el fin principal a que se refiere esta Procesión, para representación del Paso cuando nuestro Divino Maestro caminando con la Cruz a cuestas al monte Calvario a sacrificar su vida para nuestro remedio, encontró a su Santísima Madre, en la calle de la Amargura…”

Como se puede ver, ya nuestros antepasados han intentado dar una explicación lógica a esta confusión causada por la falta de información de la que disponemos o la poca descripción de la talla que nos ofrecen quienes realizaban los escritos.

En el Inventario llevado a cabo el 15 de marzo de 1819, aparece en la relación de enseres, la Imagen de “La Berónica” (así escrito) en la parte correspondiente a la Capilla, para reflejar unas líneas más abajo, concretamente en la parte dedicada al Altar Mayor, la Talla de “La Verónica”, por lo que es de suponer que coexistían dos Imágenes a las que denominaban de la misma forma.

En la Designación de Insignias del mismo año, se señala a La Soledad con sus pujadores correspondientes y no a La Verónica como Imagen procesional.

Quizás pueda servir como aclaración este apunte. En el año 1819, la Cofradía adquiere la Imagen de La Soledad, dejando de procesionar por tanto La Verónica, sin embargo, no es hasta 1828 cuando se “introduce” en los documentos de forma definitiva su advocación y por tanto desligando la una de la otra.

Hay que destacar también, la importancia anteriormente reseñada, al observar cómo en los Cabildos, realizados de forma anual para el Nombramiento de Oficiales se detalla, además del resto, la figura de la “Camarera de la Paciencia y Verónica”.

En cuanto a la anterior Verónica, no hay muchos más datos, quizás el deterioro y el paso del tiempo concluyera en su desaparición y fuera lo que en el año 1904 impulsara al entusiasta bañezano D. Julio Fernández Casado, a adquirir la que hoy podemos contemplar.

Han sido un sinfín de obras y reformas las que se han llevado a cabo, por lo que como ya se apuntó anteriormente en otros casos, resultaría imposible el poder enumerarlas todas. Estas mejoras, han supuesto la eliminación de algunas dependencias para cambiarlas o reformarlas.

Dentro de todas esas reformas, quizás por su importancia y como una de las más cercanas en el tiempo, sobresale la llevada a cabo en el año 1970, donde la Capilla sufre una transformación general en su conjunto, destacando el levantamiento del suelo en su totalidad, para revestirlo nuevamente con terrazo y adornar algunas zonas con mármol y granito pulimentado, que le confieren un aspecto más moderno y acorde a su uso, al mismo tiempo que duradero.

El resultado final, se completó con pintura en paredes y techo, cambiando el Altar donde se celebra la Santa Misa por otro más moderno, se prescindió del púlpito y se cambió igualmente la pila del agua bendita por otra más pequeña que, aunque no se utiliza en la actualidad, si se conserva.

Muchos de los cambios llevados a cabo tenían como finalidad dotar a la Capilla de otro aspecto, más propio de las celebraciones litúrgicas que en ella se celebraban y reordenar la ubicación de los Pasos, con lo que se podía ganar una mayor amplitud.

Se acondicionó una nueva Sacristía en el anexo construido para acoger los pasos, tronos y otros enseres, rematando este conjunto con el espacio habilitado para albergar a Nuestra Señora de La Amargura en forma de Capilla propia, lugar que hoy en día corresponde al arco de acceso al Museo.

Se reforzaron varias estructuras del inmueble y se incorporó una nueva iluminación, acorde a las circunstancias para resaltar así entre otras y fundamentalmente la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Al mismo tiempo, se añadieron adornos de escayola en la cúpula y en el zócalo de todo el perímetro de la Capilla.

Como también ocurrió en los primeros tiempos de la REFUNDACIÓN de la Cofradía, los Hermanos no podían quedarse en lo ya realizado y diez años más tarde, concretamente el 31 de junio de 1980, el Consiliario y Párroco de Santa María, D. Santiago Carrizo Villadangos, bendijo otras nuevas obras.

Éstas, consistieron en la demolición de la antigua casa del Ermitaño, para en su lugar construir una nueva sala donde celebrar los cabildos y la nueva estancia ya mencionada y denominada Sala Francisco de Olivares Sotomayor.

En la parte superior de ambas salas, se acometió la creación de una nueva vivienda para el ermitaño, dotándola de las necesidades propias y habitando en ellas un buen número de familias de la localidad, que con su trabajo y esfuerzo se encargaban del mantenimiento y limpieza de las dependencias.

Afortunadamente el incremento del Patrimonio, con la adquisición de nuevos pasos y tronos, imponía la adecuación del conjunto, en un nuevo espacio acorde a las necesidades y que al mismo tiempo dotara al conjunto y sirviera como lugar expositivo.

En los terrenos aledaños a la Capilla, se habilitó una nueva sala, que por entonces colmó todas las expectativas, pues en ella se colocaron todos los pasos, con lo que se consiguió dotar a la Hermandad de ese lugar tan ansiado por todos en el que poder admirar el Patrimonio que en forma de tallas atesora.

Nuevamente se presentan los problemas y pasados unos años se tiene que acometer una nueva y profunda restauración.

Se acuñó por aquel entonces una frase entre los miembros del Cabildo, a modo de “regla no escrita”, haciendo alusión a que “Nuestro Padre, llama en un momento determinado para formar parte del Cabildo, a la persona que tiene que estar en un determinado momento” y éste puede ser un buen ejemplo.

El viernes 5 de marzo de 1999, se precede a la inauguración de una nueva rehabilitación llevada a cabo en la Capilla en los meses precedentes y una vez solventadas no pocas vicisitudes. El encargado de la tarea fue el arquitecto y Juez ese año Luís Pedro Carnicero y quien mejor que un técnico en estas lides, para profundizar en el mal al que el edificio se veía abocado.

Según sus propias palabras, pronunciadas en el transcurso del acto de bendición, destacó algunos hechos del ¿por qué? de las inexcusables obras. Se dio cuenta que una de las paredes “fallaba” y el motivo no era otro que: “en una madrugada de lluvia torrencial y acompañado de los albañiles, comprobaron como uno de los desagües estaba roto”, lo cual provocaría en breve, el derrumbe de dicha pared y quién sabe si de la Capilla por completo.

Lo previsto en un primer momento, resultó, como siempre que se acomete una labor de tal envergadura, en una tarea ardua y sobre todo muy costosa. Vaya como ejemplo lo que el propio arquitecto señaló a la finalización de estas:

“…una vez levantada la cubrición, se observó que las cerchas tenían los apoyos de tal forma carcomidos, que estaban a punto de colapsar sobre la bóveda y por ello, lo que en un principio se pensó como una obra de reparación con aprovechamiento, hubo de ser una reposición total de la estructura…”

Las dimensiones de las obras acometidas, no sólo indujo a la adecuación interior de la Capilla o el arreglo de sus desperfectos, sino que también se procedió a la retirada del revestimiento de pintura que solapaba la fachada, quedando la piedra a la vista y muy parecido, sino igual, al primitivo.

“…la limpieza de la mampostería de piedra está dando lugar a la aparición de un precioso lienzo de muro con un orden de huecos recercados por sillares y unas preciosas líneas de cornisa e imposta que no se percibían, por estar pintada con pintura gris…”

El informe final, continua con otro de los argumentos que exigía la inmediata restauración de las obras y su posterior consolidación y que no es otro que el de las siempre presentes humedades:

“…las humedades, tenían las paredes encharcadas, entre el espacio de la Capilla y la Nave Museo, lo cual provocaba la apertura del albañal de la Capilla, desde el sumidero del patio, pasando por la vertical del muro en diagonal, hasta la puerta de entrada de la calle en la fachada principal…”

Este hecho derivó en el levantamiento del solado, la reposición del mencionado desagüe y el arreglo de la práctica totalidad de canalizaciones de las aguas.

Finalmente, estos y otros arreglos añadidos y que consecuentemente van apareciendo, consiguieron con la ayuda de muchos particulares, Hermanos o empresas locales, la consolidación de prácticamente la totalidad de las dependencias de la Cofradía y fundamentalmente el hecho de que hoy en día, podemos seguir disfrutando de ellas.

En esta ocasión, tenemos que añadir también a la Junta de Castilla y León, siendo igualmente protagonista con algunas subvenciones.

Al acto de bendición, no faltó uno de sus máximos exponentes por aquel entonces, su delegado D. Luís Aznar, quien ya por entonces declaró que:

“…hay que conseguir la declaración de la Semana Santa Bañeza, como de interés Turístico Regional…”.

El siempre recordado D. Santiago Carrizo, fue el encargado de bendecir la reforma, pronunciando una de esas frases que siempre recordaremos:

“…Jesús Nazareno, aquí te entregamos esta obra que estamos seguros sabrás valorar TÚ mejor que nadie…”

Tras la bendición, se realizó un merecido homenaje a todos los que, con su esfuerzo, dedicación y generosidad:

“…han sabido mantener y mejorar el Patrimonio de la Cofradía…, y nos han proporcionado todo aquello que hoy contemplamos”.

D. Santiago, finalmente, bendijo el Pin dorado que a partir de entonces lucen aquellos que han desempeñado su labor como jueces al frente de la Hermandad. Se leyeron sus nombres para que quedara constancia de su paso por el cargo, empezando por el más antiguo vivo, para ser las viudas de aquellos fallecidos, quienes, en su nombre, lo recibieran igualmente.

De esta fecha son también los nuevos bancos, los cuales fueron donados por 22 familias bañezanas, a través de una comisión creada, en la que se pretendía alcanzar este propósito y de esta forma rematar la obra en su conjunto.

Hoy en día y gracias a Dios, el Mueso se ha quedado nuevamente pequeño, pues el incremento del Patrimonio conlleva menos espacio para albergar de forma más vistosa todo lo que acoge

Otro de los proyectos que siempre se tuvo en mente, vio la luz el 21 de febrero de 2014, el cual, por anhelado, no dejaba de ser buscado. Tras la construcción de las dependencias anexas a la Capilla, el Cabildo valoró la posibilidad de inscribir éstas como Museo Imaginero.

En un primer momento la idea fue desestimada debido a la complejidad de los requisitos que dicha terea requería.

Pasados unos años y con nuevos fondos, no sólo artísticos sino también documentales, se retoma la idea y el Cabildo, solicita a la Junta de Castilla y León el reconocimiento de sus fondos como “Colección Museográfica”, el cual llegó tras arduos intercambios de información y presentación de expedientes en la Consejería de Cultura de la Junta, lo que quedó reflejado en el Boletín Oficial, de la siguiente forma:

SE RESUELVE EL RECONOCIMIENTO DE LA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE LA COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LA BAÑEZA.

Se ha recibido en esta Consejería escrito, acompañado de documentación anexa, por el que se solicita el reconocimiento de la Colección Museográfica de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza (La Bañeza, León).

De la documentación aportada se desprende que los objetivos de la Colección Museográfica de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza son exponer las imágenes de la Cofradía, así como los tronos en que dichas tallas Procesionan, y dar a conocer el retablo de la capilla anexa al museo, así como los objetos que en ella se encuentran.

Vistos los preceptivos dictámenes del Consejo de Museos de Castilla y León y a propuesta de la Dirección General de Políticas Culturales, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 10/1994, de 8 de julio, de Museos de Castilla y León, y en el artículo 4 del Decreto 13/1997, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de dicha Ley, esta Consejería de Cultura y Turismo,

RESUELVE:

Reconocer, como colección museográfica, a la Colección Museográfica de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Bañeza (La Bañeza, León), así como proceder a su inscripción en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Castilla y León.

Valladolid, 21 de febrero de 2014.

El 2 de marzo de 2016, tanto Ginés Santos como Juan Carlos Ferrero, ambos artesanos del término municipal de Veguellina de Órbigo, firman, para posteriormente realizar, a petición del Cabildo de Diputados, el rótulo en la fachada del edificio, sobre la franja de piedra que la abarca.

Bajo la leyenda, “Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno”, se identifica uno de los inmuebles más conocidos de la Ciudad, el cual fue realizado en letra clásica, estilo Universidad Salamantina y en color rojo sangre.